.. قَلّما حدّثتُ أحدًا -أو تحدّثتُ معه- عما يسمّى "العقل الباطن"/اللاوعي/ماوراء الشُّعور (the subconscious) ولَم يستوقِفني عند دلالة ثنائية "العقل+الباطن": اتصالا وانفصالا، فإنْ ذكّرته بقاعدة "لا مشاحّة في الاصطلاح"، وذكرتُ له أنّ بعضَ المدقِّقين اللغويّين الغيارىٰ قد عرّبوا ذلك المصطلح الأجنبيَّ بـ"الواعيّة الباطنة"، و"ما وراء الشُّعور" أخذَ "استراحة مجادِلٍ".. ثمّ نسيَّ ما كان عندَه مِن عِلميّةٍ وأصرّ على "تشريح" العبارَة المترجَمَة؛ فطفقَ يكابر، ويقول: إنْ هيّ إلا أسماء تمويهيّة وعبارات تخديريّة.. بلىٰ؛ هو "العقل الباطن"، وهو "كِيان موازٍ" مختلَق!.. ثمّ شرع يتفلسف مِن حيث لا يَشعر؛ فيطلق أسئلة عشوائية في الهواء: كيف لـ"عقلٍ" يرجى منه النفع أن يكون "باطِنًا" كامِنًا غيرَ بارِز؟!.. وإلى أيّهما يتوجّه خطاب التكليف الشرعيّ: إلى العقل الظاهر المعروف، أم إلى هذا "الباطن" المبتدَع؟!.. وهو مع كلّ "استفهامٍ تبكيتيٍّ" يرى أنّه قد سدّد "الضربة القاضية" ووجّه "الصفعة الصاعقة"!

..أحدُ هؤلاء لمّا جَدّ في الاستفهام عن العقل المتوجِّه إليه خطاب التكليف الشرعيّ (وحلف أنّه جادّ في سؤاله) أحببتُ أنْ أستعينَ على كَسْب تسليمِه بأُسلوب الشيخ خليل بن إسحاق المالكيّ، صاحب "المختصر" (وهو مرجع فقهيّ معتمد في المنهج المحظري، وحاضر في الثقافة المحلية الموريتانية)، لعلّ ذلك يقطع حِدّة اندفاعه، فقلت له: إنّ العقل المتوجِّه إليه خطابُ المكلَّفِ إنّما هو "ما صدق عليه اسم عقل بِلا قَيْد"؛ فخرج بذلك "العقل الباطن"، و"عقل المَعاش".. ولمّا حانَ منهُ استعدادٌ للاستقبال، قلت له: هل تتذكّر خدعةً ذِهنية كان أهل باديّتنا يسمّونها "ارْدِيم حْميّر جدُّ"، وهذا "الحُمَيِّر" دويبة صغيرة -على شكل الخنيفساء- يتحدَّونَ أحدًا أن يدسّها في التراب دون أن يضحك؟! قال نعم، قلت له: أتدري لماذا يدفنُها وهو يغرق في الضحِك؟ قال: لا أدري!.. قلت: لأنّه قد انطبع في "عقله الباطن" أنّ بين دفن تلك الحشرة وبين الضحك ارتباطا تلازميا، ولو لم يَذكروا له الضحِك لأدّى عمليةَ الدفن دونما أدنى ابتسامة!

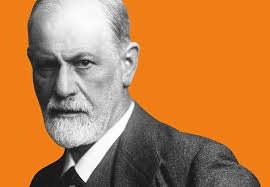

أين فرويد والمتنبي من هذا؟!

وضع سيغموند فرويد نظرية نفسية/ سلوكية تَعدّ "العقل الباطن" مستودعَ الأفكار والمشاعر والمحفّزات والذّكريات، تحت سَطح الوعي.. وبين عمومية بسيطة واسترسال معمّق، جرت مياه تبويب وتحوير تحت جسر النظريّة المؤسِّسة؛ ليكون تقريبها السّطحي أنها انطباع ينقدح في الذهن ثمّ يستقرّ في تلافيف "اللاشعور" ويخزّن في شريط الذاكرة، تُجاه تجرِبة، أو حدثٍ، أو مَوقف.. ليكوِّن تصوّرا غالبا وإحساسا مسيطرا يستسلم له صاحبه فيُلازِم، أو يتخلّص منه فيتلاشى.. وهكذا يتحوّل التصوّر الأوّلي إلى قناعة ذاتية متضخِّمة قد تُري صاحبَها الورَمَ شحما، وتبني له سجونَ وهم مِن لبِنات تخيُّل، وتبدأ "المأساة" عند تأسيس ردّة الفعل على مخرَجات "العقل الباطن" حين يتحكّمُ في الإنسان؛ فيحملَه على أن يُطلق ردّةَ الفعل المثبّتة على سطح جهاز استقبالِه، ويستسلم للإشارة الأوّلية، ولا يستطيعَ ضبطها، من خلال التحكّم في "عقله الباطن"، و"إدارته" عجزا أو خوَرا.. وعلامة تفعيل ذلك الاستسلام والإذعان أن يتحوّل التصوُّر إلى "عادة"، ومن هنا بدأَت "تطبيقية" المتنبّي مِن حيث توقّفَت "نظرية" فرويد.. فقد قرّر أبو الطّيّب -طاب ثَراه- أنّه:

"إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

وصدّق ما يعتاده مِن توهُّم!"

وركِّزوا معي على ثنائية "سيطرة الظّنّ" و"اعتياد التوهّم"؛ فإنّ الظّنّ قرينُ السّلوك -كما يُفهم من الشطر الأول من البيت- ولازِم هذا أنّ حُسنَه فرعٌ عن حُسن الفِعل، وعلى هذا فالإنسان تحتَ ظِلّ ظَنِّه وهو رهينٌ به، في الحالين..!

وهذا من مُخرَجات نظرية "العقل الباطن"، في جانب المعتقَدات..!

ومما يُروى -في هذا السياق- أنّ شاعرَين دخلا السجن، وكانت محكوميتهما موحّدة، وزنزانتهما واحدة، وفي الزنزانة نافذتان، فأخرج كلاهما رأسه من النافذة، ليلقي منها نظرة على الدنيا -خارج الزنزانة- فأمّا أحدهما فنظر نظرة في السماء فتبسّم، وأمّا الآخرُ فحدّق في الشارع فكشَّر.. وذلك ظَنّ كليهما بالغَيب، كشف عما وقَر في نفسه، وارتسم على شاشة "عقله الباطن"، مع استوائهما في "الأزمة" واشتراكهما في "الحظّ"، ولكنّه "فارِقُ الظّنّ"، ساعَد المتفائلَ في "فرض الواقع الإيجابيّ" على منطقة "عقله الباطن"، التي من قواعدها أنّ التكرار يَغلِب المنطق عند الاستسلام، وأنّ الوهم ينقلب عادة مع الإذعان!

.jpeg)

.jpg)